情報通信技術

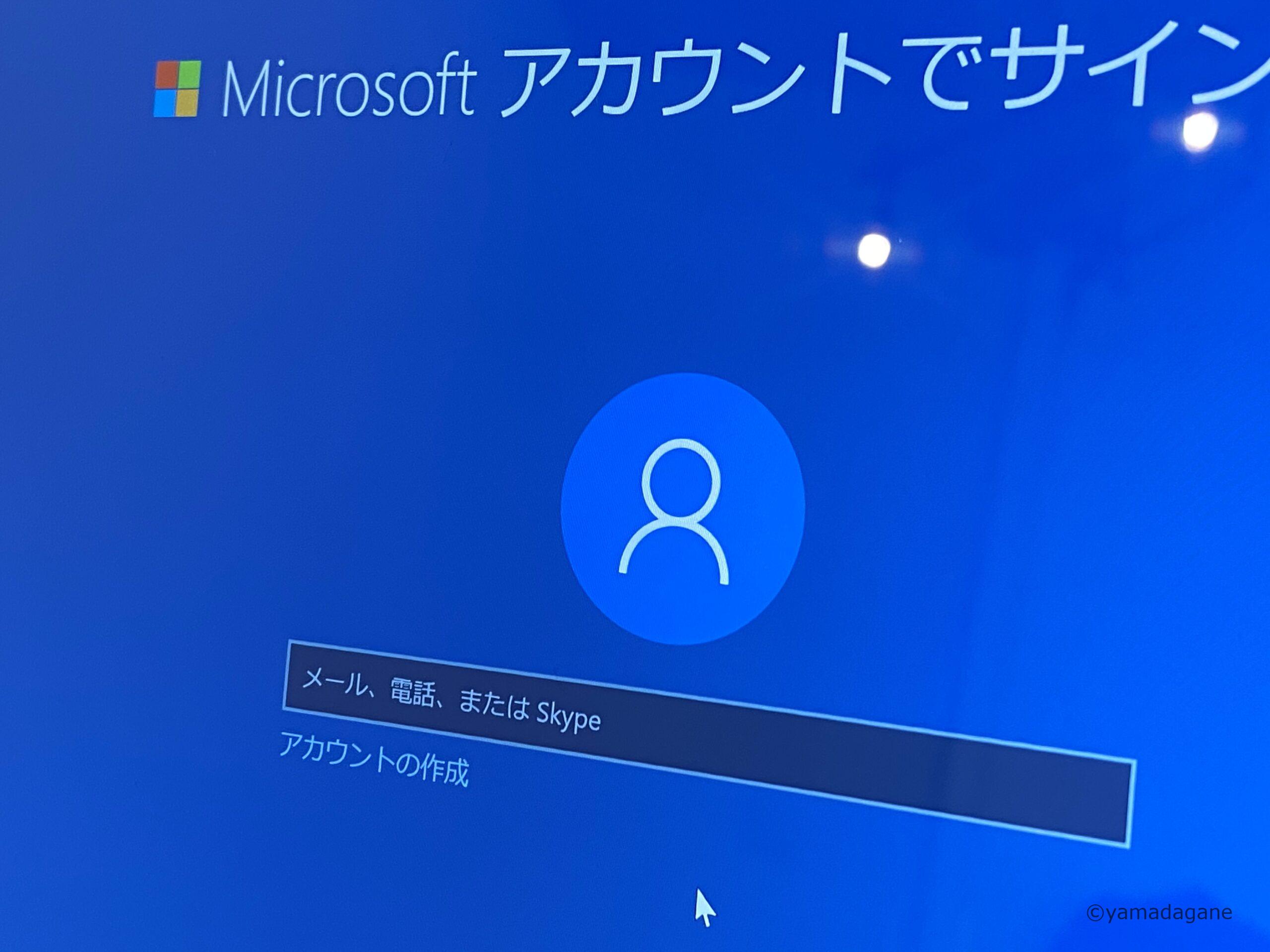

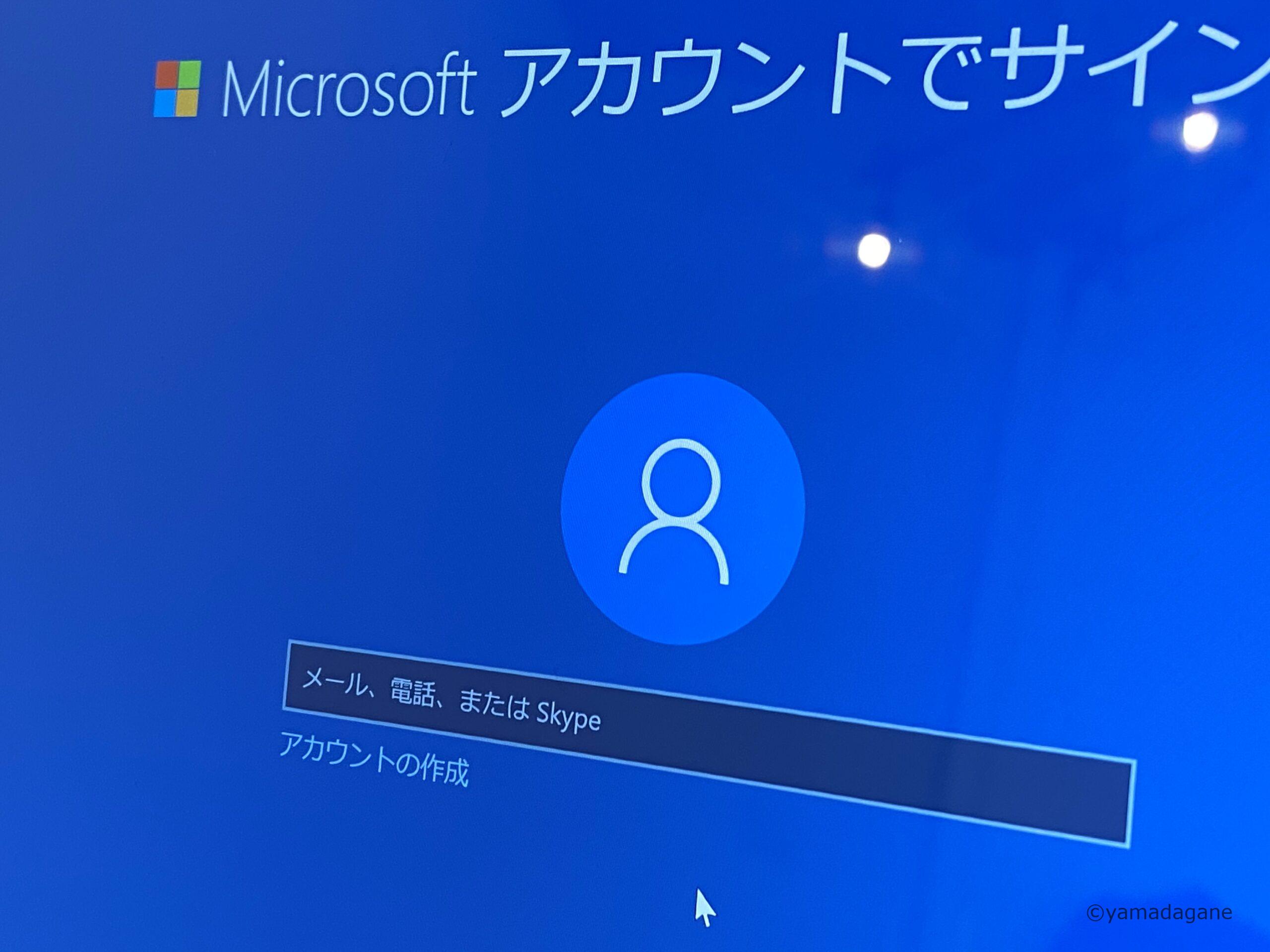

情報通信技術 Windows10の初期設定でマイクロソフトアカウントを作らずに進める方法

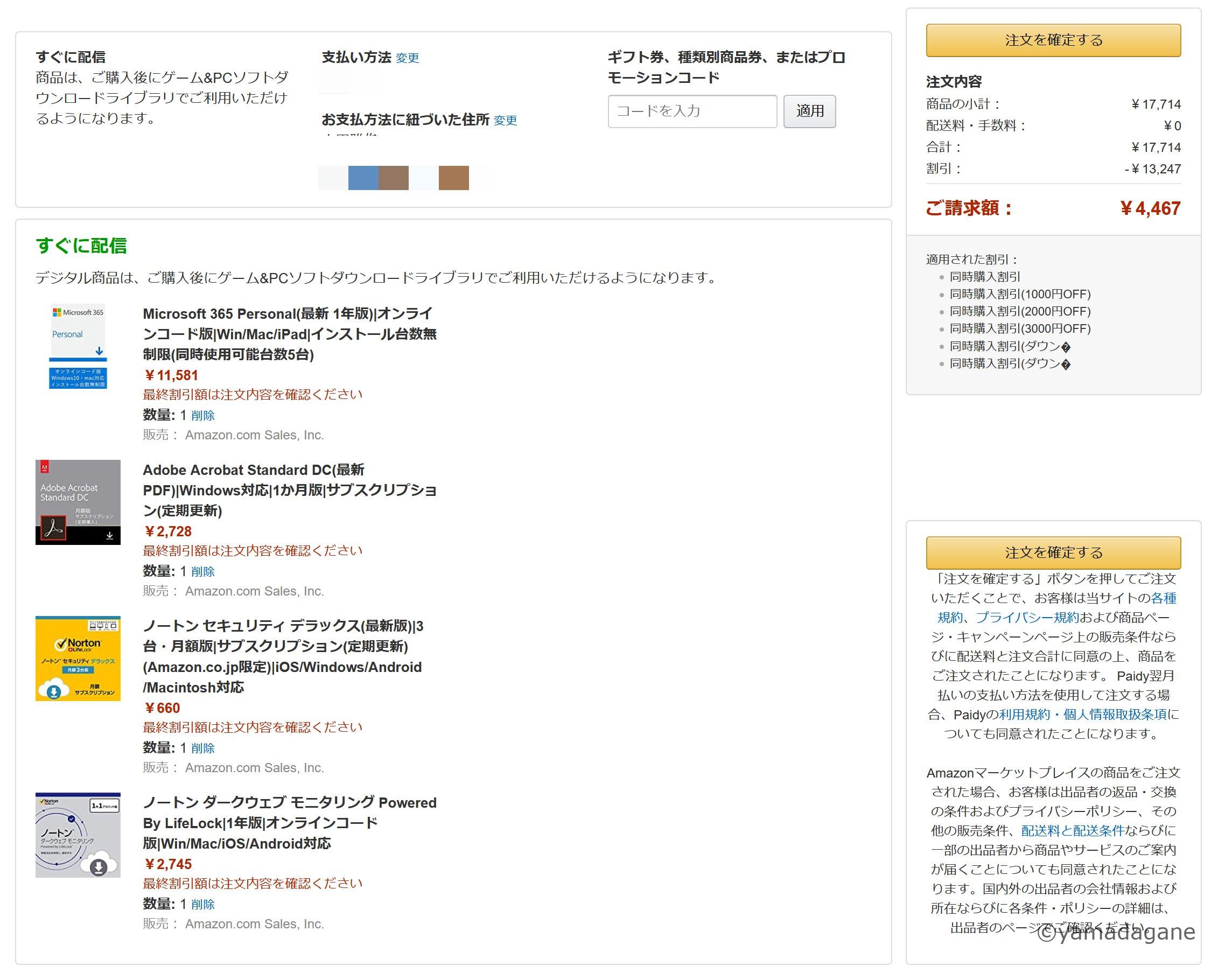

Windows10は今までのWindowsと違い半年に1回行われる大型アップデートで画面や機能がコロコロ変わります。最近だと「May 2020 Update」、その前が「November 2019 Update」です。 「変わるならアップデ...

情報通信技術

情報通信技術  情報通信技術

情報通信技術  情報通信技術

情報通信技術  情報通信技術

情報通信技術  情報通信技術

情報通信技術  日々雑感

日々雑感  日々雑感

日々雑感