情報通信技術

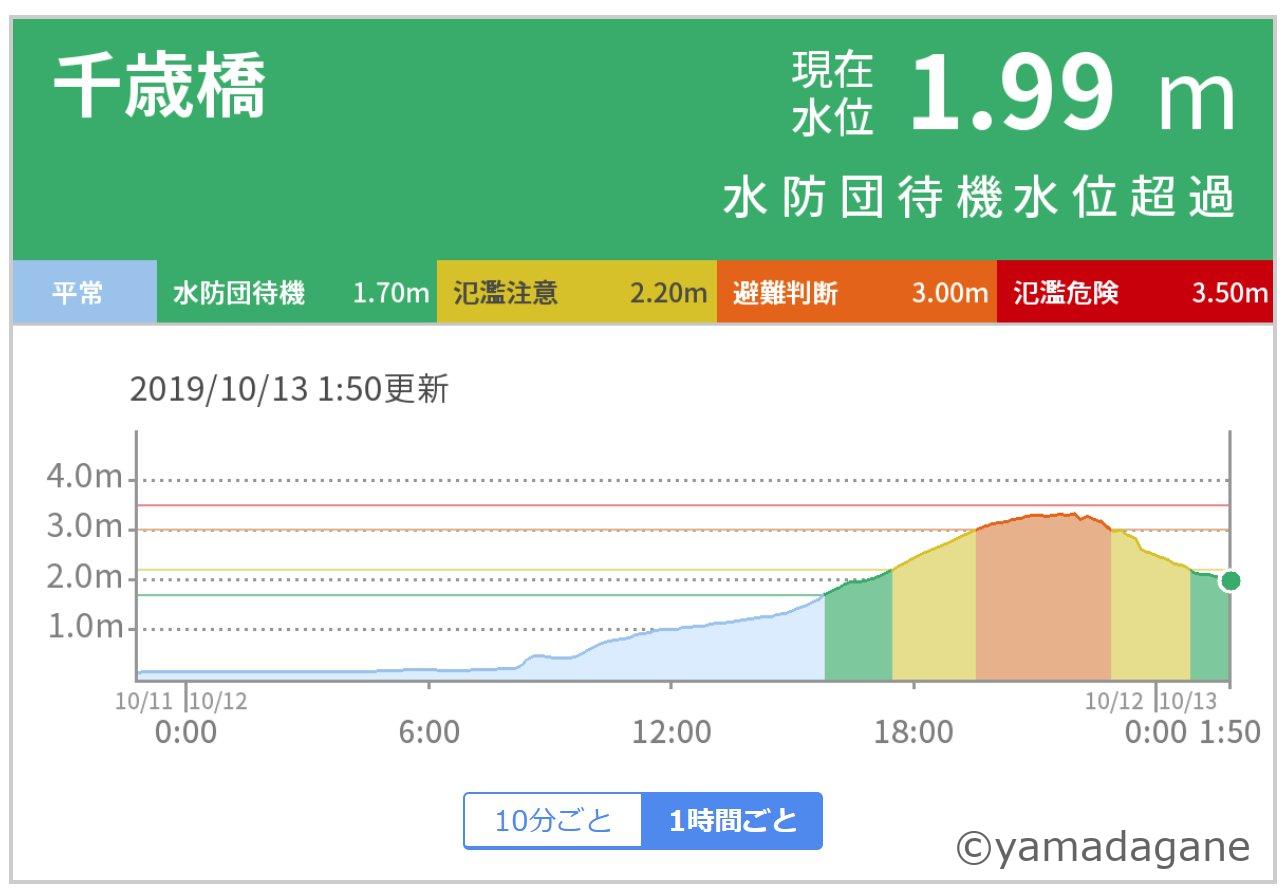

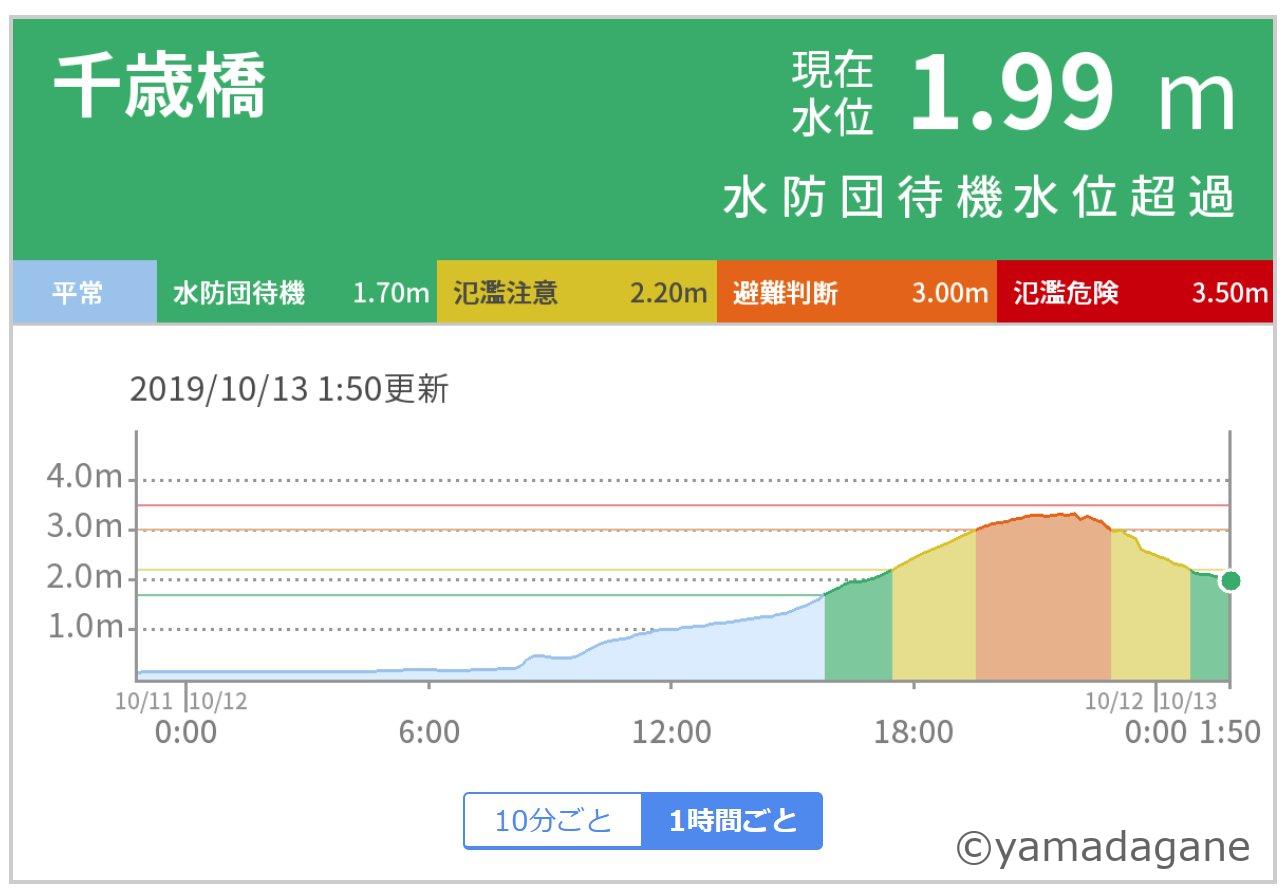

情報通信技術 台風19号で足利も被災。ネット・SNS情報収集で気をつけたことメモ。

令和元年台風第19号により、栃木県足利市でも大きな被害がでました。 社会生活は、自助(自分を助ける)、共助(お互いが助ける)、公助(行政機関などが助ける)で成り立っています。事件事故など生活で支障が発生した場合、普段なら公助にも支援を求める...

情報通信技術

情報通信技術  写真

写真  足利のこと

足利のこと  コムラボ

コムラボ  お出かけ

お出かけ  ソーシャルアクション

ソーシャルアクション  足利のこと

足利のこと